世界で35万部を超えたベストセラー『ティール組織』については、事業に携わっている方ならもちろんご存知でしょう。

「聞いたことがある」「概要は知っている」という方も多いのではないでしょうか。

今回は、ティール組織の概念を整理しつつ、自社でティール組織の考え方を取り入れる場合のポイントについて解説します。

この記事では、ティール組織を実践で活用するためのヒントをお伝えします。

ぜひ参考にしてください。

1)ティール組織とは、なにか

ティール組織とは、フレデリック・ラルー氏による著書『ティール組織』にて提唱された、新しい組織のあり方の概念です。

ティール組織を一文で説明すると、「絶え間ない変化を受け入れながら、自走していく組織」。

一人ひとりが、今なにをすべきかを考えて意思決定することができる組織のことです。

ティール組織とそれ以外の組織の違いは?

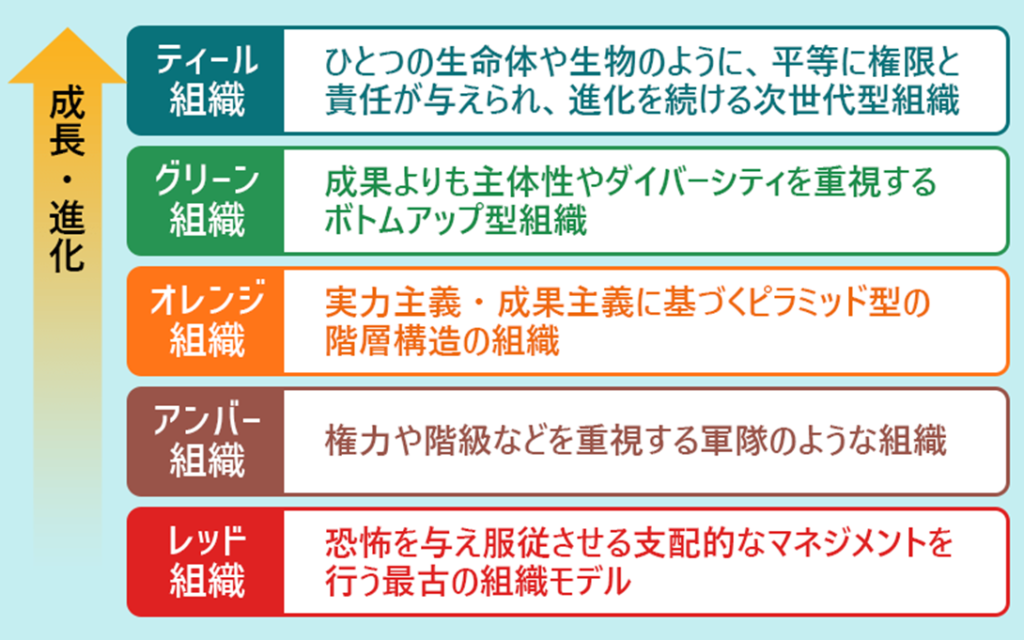

ティール組織とそれ以外の組織の違いについて、著書『ティール組織』では下図のように示しています。

各組織はレッド・アンバー(琥珀色)・オレンジ・グリーン・ティールと、色の名称で区分されています。(ちなみに「ティール」は青緑に近い色です)

それぞれの組織の状態について、ざっと説明いたします。

レッド組織

レッド組織とは、組織として最も原始的なモデルを指します。

恐怖心を抱かせて服従させる、支配的なマネジメントをイメージするとよいでしょう。

アンバー組織

アンバー組織とは、規律を重視する組織を指します。

中世~近代の軍隊など中長期的な戦略を遂行しうる組織体が、これに当たります。

オレンジ組織

オレンジ組織とは、実力主義・成果主義に基づくピラミッド型構造の組織を指します。

現代社会の多くの企業がオレンジ組織に属するともいわれています。

グリーン組織

成果以上に主体性やダイバーシティを重んじるのがグリーン組織の特徴です。

価値共有や組織文化への理解が重んじられることから、個々の従業員への権限委譲も積極的に進める傾向が見られます。

ティール組織

そしてティール組織とは、メンバーそれぞれが対等(フラットな関係)であり、組織はメンバー全員のものという考えに基づいて形成されています。

他の組織との一番のわかりやすい違いは、「マネジメント不在でも問題なく運営可能」な点にあります。

マネジメントが不在になれば、組織は一つの型に留まる事が出来ず、常に流動的になるでしょう。ですが、ティール組織ではその「流動」のなかでも自ら最適な型を模索しアプローチし続けるのです。

これが、ティール組織が「生命体や生物のように進化し続ける」と形容される所以です。

2)なぜティール組織が重要視されるのか

『ティール組織』が注目され、現代における重要な組織論と見なされているのはなぜでしょうか。

ここには主に2つの理由が挙げられます。

1つめの理由は、権限が平等に与えられることによって主体的に行動する人材が育まれ、ひとりひとりの個の発揮が促されるという点です。

従業員にトップダウンで逐一指示を与えなくても、各自が考えて行動できるようになれば、結果的に全体が活性化し「強く柔軟な組織」になり得るでしょう。

もう1つの理由は、各人が発揮する個の相互作用によって、いっそう生産性が高まる点にあります。

10人の従業員が10通りの定型的な作業に取り組むのではなく、10通りの個性を発揮することで人数以上の成果をもたらす可能性があるのです。

これらの2点が実現することで、企業は様々な変化に対応し得る柔軟性を獲得できます。

先の見えない時代だからこそ、ティール組織が持つ柔軟な対応力・適応力に注目が集まっているのです。

「ティール組織=もっとも優れた組織」ではない

ティール組織は新たに提唱された次世代の組織モデルですが、従来の組織モデルと比べてあらゆる点で優れているとは限りません。

そもそもティール組織の理論は、特定の組織がどの成長段階にあるのかを断定するためのものではないという点にも注意する必要があります。

組織の成長段階はグラデーションであり、必ずどこかの段階に該当するとはいい切れないのです。

企業を取り巻く環境や事業フェーズによっては、アンバーやオレンジの特性に近い組織のほうが実態に即している場合もあります。

いかなる場合でもティール組織のほうが他の組織よりも上位に位置付けられるわけではないという点は、理解しておく必要があるでしょう。

その上でティール組織の優れた点を知り、取り入れられる要素を積極的に導入していくスタンスで臨むことが大切です。

3)ティール組織を構成する3つの要素

ティール組織には、「存在目的」「自主経営(セルフマネジメント)」「全体性(ホールネス)」という3つの要素が存在します。

- 存在目的を進化させること

- 自主経営(セルフマネジメント)

- 全体性(ホールネス)

これらの要素は、ティール組織を構成するうえでなくてはならないものです。

それぞれ、順を追って見ていきましょう。

存在目的を進化させること

これまでにおいても、組織にとって「存在目的」はなくてはならないものでした。

一方のティール組織では、組織の存在目的そのものを進化させていくことが前提となっています。

また従来型の組織では、組織の「不変性」「永続性」こそが最大の目的とされてきましたが、ティール組織ではそれらを否定こそしないものの、必須の要素とも捉えていません。

常に「どうしていきたいのか」「どうあるべきか」を探究し、変化し続けていく姿勢が、ティール組織では求められます。

自主経営(セルフマネジメント)

管理や指揮系統のあり方も、ティール組織と従来型の組織が大きく異なる点の1つです。

従来、組織においては経営者や管理職といった上層部が意思決定し、決定事項を現場に下ろしていくのが一般的でした。

一方、ティール組織ではメンバーがお互いを信頼し合い、各々が独自のルールや仕組みを考案・実践することで組織を運営していきます。

トップダウンでもボトムアップでもなく、そもそも上下関係の存在しないフラットな状態である点が大きな特徴です。

セルフマネジメントと表現されているように、メンバーの管理も各自が行います。

よって、上司や管理者といった役職や肩書も必要としません。各自が仕事への取り組み方・目標とすべき到達点・自身の給与などを決め、メンバー間の意思疎通によって主体的に組織を運営していくのです。

全体性(ホールネス)

ティール組織における「全体性(ホールネス)」とは、「メンバー各自が、ありのままの自分で仕事に取り掛かれること」をいいます。

「ありのままの自分」とはどういう状態か、イメージを持ちにくいと感じた方もいるかもしれません。

フレデリック・ラルー氏は、以下の問いをすることによってありのままの自分がイメージしやすくなると説明しています。

- あなたはリラックスして自分自身でいられた瞬間を覚えていますか?他の人がどう感じるか気にしなくてよかったときはどんな時ですか?

- それを思い出したあとで、日々の会社での時間を考えてみてください。あなたは本当はどんなことを望んでいますか?

- 逆に、いまの状態であなたが望んでいないことはどんなことですか?自分のままでいられなくしているものは何ですか?

- 今の会社の中で、ホールネスを体現している時はどんな時ですか?どんな場面、場所、時間ですか?自分ではなく、他の人がホールネスを体現しているときはどんな時ですか?

- あなたが仮面の下に隠していると感じている部分はどこですか?

- 自分がありのままでいること、他の人がありのままでいることに対して、どんな恐れがありますか?

4)自社で「ティール組織を取り入れよう」としたときのポイント3点

ティール組織を自社に取り入れる際、どのような点を意識するべきなのでしょうか。

ティール組織は「理念」であり、仕組みやノウハウではありません。

よって、ティール組織の考え方を新たに「導入」あるいは「採用」するのではなく、現状の組織を起点として考えていくことが重要です。

そのうえで、以下の3点について、取り組んでいくとよいでしょう。

- 「本当にティール組織が望ましいのか?」を考えること

- 「ひとりひとりの個の発揮」を常に意識すること

- 組織の存在目的について、対話を重ねていくこと

「本当にティール組織が望ましいのか?」を考えること

そもそもの前提としては、自社にとってティール組織が望ましい形であるのかを慎重に見極める必要があります。

ティール組織は次世代型の組織として注目を集めていますが、従来型の組織と比べてあらゆる面で優れているとは限らないからです。

例えば、現状の組織において効率化や仕組み化が優先課題であれば、まず目指すべきはティール組織ではなくオレンジ組織かもしれません。

あるいは、多様性を重んじる組織へと進化させたい場合はグリーン組織を目指すほうが合理的でしょう。

このように、自社が抱えている課題のうち優先度の高いものを抽出し、課題を解決するうえで最も適した組織のあり方を模索することが大切です。

一足飛びにティール組織を志向することが得策とはいい切れない点に注意してください。

「ひとりひとりの個の発揮」を常に意識すること

ティール組織においては、メンバーひとりひとりが個を発揮できることが大前提となります。多くの組織が、これまで実践してきた指揮系統やマネジメントのあり方を、根本的に見直す必要に迫られるでしょう。

ただし、社員研修などの教育機会をトップダウンで提供するのは本末転倒です。

たとえ主体性を発揮するために役立つプログラムであっても、メンバーが義務的に参加するようではティール組織のあり方から遠ざかってしまいます。

まずはメンバーひとりひとりの声に耳を傾け、個を発揮しやすい環境を整えていくことが大切です。

より実践レベルに落とし込む際には、ホラクラシー経営やシェアド・リーダーシップの概念・手法を取り入れていくとよいでしょう。

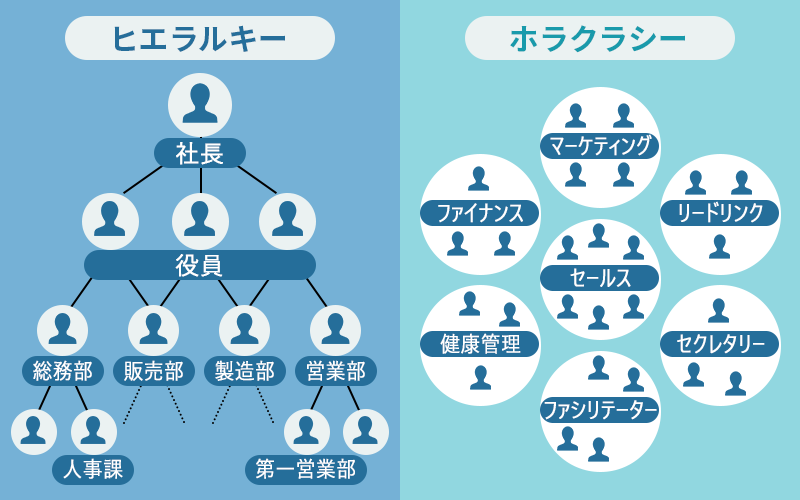

ホラクラシー経営について

ホラクラシー経営とは、アメリカの起業家ブライアン・J・ロバートソン氏が提唱した組織のあり方です。

上下関係や役職が存在せず、指示や命令を受けることなく各部門が自主独立して運営されている組織を指します。

社長を頂点とした上下関係が前提となっていた従来型のヒエラルキー組織と比較すると、組織のあり方が大きく異なることが分かるはずです。

ティール組織が理念であるのに対してホラクラシー経営は手法であり、ロール(役割)によって運営されるという明確なルールがあります。

一方で、上下関係が存在しないことや意思決定権が分散されていることはティール組織との共通点といえるでしょう。

ティール組織を体現していくための足がかりとして、ホラクラシー経営の手法を導入するのも1つの方法です。

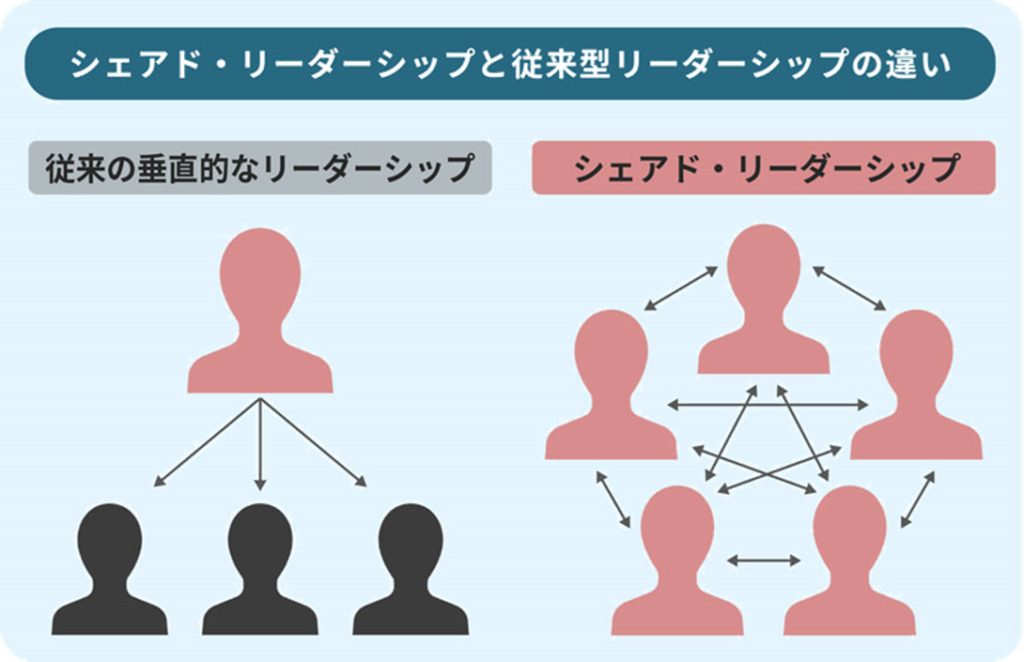

シェアド・リーダーシップについて

シェアド・リーダーシップとは、特定の人物だけがリーダーの役割を果たすのではなく、誰もがリーダーシップを発揮できるという発想に基づく考え方です。

従来の垂直的なリーダーシップでは、リーダーとそれ以外のメンバーが「指揮する者」と「指示を受ける者」にはっきりと区別されていました。

一方、シェアド・リーダーシップでは、個々人の強みや特性が発揮されるシーンごとに役割を柔軟に変えるといったように、リーダーシップをより広義に捉えている点が特徴です。

メンバー各自が個を発揮しやすいという点で、自主経営や全体性の体現を目指すティール組織の理念とも共通しています。

主体的に働きかけることで組織が動いていくという経験をしてもらう意味でも、シェアド・リーダーシップを取り入れるのは有効な方法といえるでしょう。

組織の存在目的について、対話を重ねていくこと

ティール組織を自社で取り入れるとすれば、おそらく多くの経営者は「社員を管理しなくて大丈夫なのか?」「自主経営など本当に可能なのか?」と不安を覚えるでしょう。

こうした不安を解消していくカギを握るのが「対話」です。

メンバーが正しい判断を下すには、組織が存在する目的・意義を深く理解している必要があります。

本音で対話を重ねていく中で、自分自身はどう生きていきたいのか、何のために生まれてきたのかといった本質的な問いと、組織での役割が一致していくのです。

前述の通りティール組織は一種の理念ですが、理念だけを掲げても意味をなしません。

自分たちは今どこに向かっていて何を目指すべきなのか、その目的は自分にとってどのような意味を持つのか、常にオープンに話し合える環境を大切にしていきましょう。

まとめ)ティール組織は「取り入れる」のではなく「育んでいく」もの

次世代型組織のあり方として注目を集めているティール組織。しかし、その本質はノウハウや手法ではなく理念という点を十分に理解しておくことが大切です。

何か新たな手法を取り入れることで、突如としてティール組織へと変貌を遂げるものではありません。

今回紹介してきたポイントや注意点を参考に、ぜひ自社でティール組織の実践に向けて始められることを話し合ってみてください。

対話の1つ1つから得られる気づきが、生命体としての組織を育んでいくための一歩となるはずです。