業務効率化のプランニングをすることになったものの、具体的に何から取り組むべきか迷っていませんか?

今回は、業務効率化の進め方と主な手法について解説します。実際の成功事例も紹介していますので、ぜひ業務効率化プランの立案にお役立てください。

1)業務効率化とは何か

業務効率化とは、業務を進める過程で発生しがちな「ムリ・ムダ・ムラ」を解消することを指します。

- ムリ:スケジュールや仕事の進め方は適切か、過度な負担を強いていないか

- ムダ:経営資源(ヒト・モノ・カネ・時間)を必要以上に投下していないか

- ムラ:業務の負担が偏っていないか、手段と目的の不一致が生じていないか

現在は、労働人口の減少の対策、また働き方改革への取り組みとして、業務効率化の必要性が高まっています。

業務効率化と生産性向上の違い

業務効率化とよく似た言葉に「生産性向上」があります。これらには、以下の違いがあります。

- 業務効率化は「業務の手段」の効率化を目指し「コスト改善」を行うこと

- 生産性向上は「業務の成果」の向上を目指し「売上・収益の改善」を行うこと

つまり、業務効率化は「出てゆくお金」への取り組みであり、生産性向上は「入ってくるお金」への取り組みといえます。

業務効率化と生産性向上とは、目的で違うことを意識し、それぞれを分けて考えてゆきましょう。

業務効率化 4つの方針(排除・結合・交換・簡素化)

業務効率化は、「ECRS」と呼ばれる、改善の4原則を参考にするとよいでしょう。

ECRSとは「排除」「結合」「入替え」「簡略化」の頭文字を取って作られた用語です。

| E Eliminate(排除) | 無くしても問題のない業務や工程を排除する |

| C Combine(結合) | 別々に進行している業務を一本化する |

| R Rearrange(入替え) | 担当者の配置換えを行う。または、業務の順序や場所を入れ替える |

| S Simplify(簡略化) | 業務の一部を自動化またはパターン化して、工程を簡略化する |

Eliminate(排除)とは

無くしても問題のない業務や工程を排除することです。

形骸化しているチェックの工程や報告書を廃止する事が該当します。

Combine(結合)とは

別々に進行している業務を一本化することです。

複数の部署で同じ確認作業を行っている場合、これを一本化する事が業務効率化につながります。

Rearrange(入替え)とは

担当者の配置換えや、業務の順序や場所を入れ替えることです。

最終確認者のチェックによって大幅な追加や修正が生じる事が常態化している場合、改めて中間チェックの工程を設ける事が業務効率化につながります。

Simplify(簡略化)とは

業務の一部を自動化またはパターン化して、工程を簡略化することです。

担当者の目視で行う不良品の選別を、カメラとセンサーによる自動検知に切り替える事が典型例といえるでしょう。

業務効率化の成功事例

業務効率化の実際の成功事例を2つご紹介します。

RPA・AIによる業務の自動化|三井住友海上火災保険株式会社

保険金の支払いや経理事務をRPAで実行し、また外部からの照会への回答をAIで対応することで、業務の自動化を試みた事例です。

人の手による作業の一部を自動化することにより、労働時間を月間1,200時間 削減する事ができました。

業務の性質に応じたRPAとAIの活用で、サービスの質を低下させることなく業務効率化に成功しています。

動画マニュアルによる人材育成の標準化|株式会社ハクブン

美容室チェーンを展開する株式会社ハクブンでは、それまで営業時間外にマンツーマンで実施していた技術指導の内容を、動画でマニュアル化しました。

新人美容師が動画に倣って接客の合間に自主訓練を行うことで、指導を行う側の負担を軽減しました。

この動画マニュアルにより、1人当たりの月間労働時間を121時間から108時間に削減することに成功しました。

また労働時間の削減だけでなく、動画による指導の自動化とマニュアル化は、均一に高いレベルの美容師の育成を実現しています。

業務効率化の成果は、「労働時間をどれだけ短縮できたか」で確認する

上に挙げた2つの事例では、どちらも労働時間の大幅な削減を実現しています。

業務効率化の成果は「労働時間をどれほど短縮できたか」で確認すると分かりやすいでしょう。

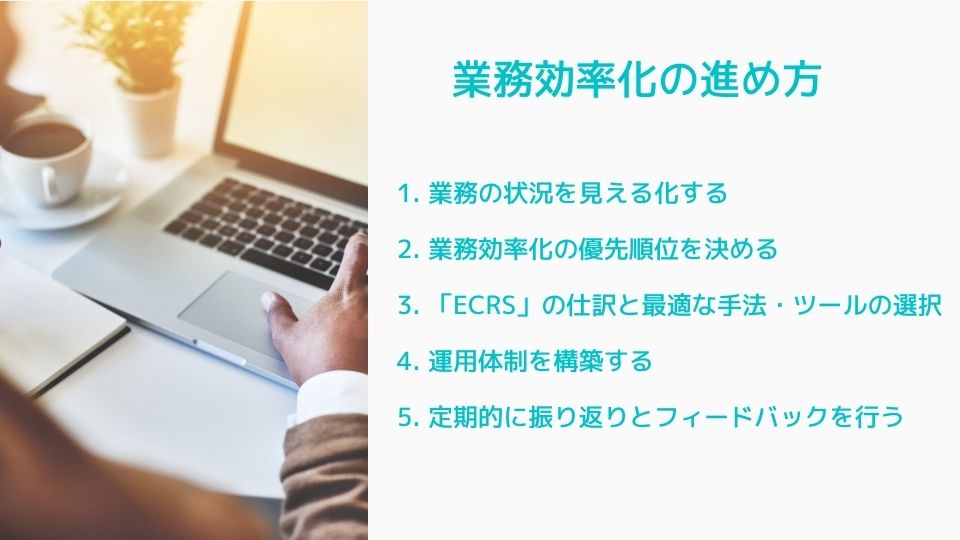

2)業務効率化の進め方

業務効率化は、次の5つの手順に沿って進める事が一般的です。

1.業務の状況を見える化する

まず現状の業務の状況をタスク化し、所要時間を把握することから始めましょう。

所要時間は、業務効率化の効果測定を行う際の、重要な指標となります。

例えば新規顧客開拓の業務のタスクを、想定してみましょう。

| タスク | 月単位の所要時間 |

|---|---|

| アタックリストの作成 | 10時間 |

| テレアポ | 50時間 |

| 商談①ヒアリング | 30時間 |

| 提案書の作成 | 20時間 |

| 商談②提案 | 20時間 |

| 契約手続き | 10時間 |

| 報告事項の共有 | 10時間 |

| 定例ミーティング | 10時間 |

2. 業務効率化の優先順位を決める

業務効率化は一度に全てのタスクに取り組むのではなく、取組の優先順位を決めることが大切です。

前述の新規顧客開拓の場合は、例えば、月単位の所要時間が最も多い「テレアポ・50時間」から取り組むことで、成果が見えやすくなります。成果が見えることで、業務効率化に取り組む士気も高まります。

3. 「ECRS」の仕訳と最適な手法・ツールの選択

次に、取り組もうとするタスクの業務効率化は、ECRS(排除・結合・入れ替え・簡略化)のどの方法が適切か、仕訳を行います。どれに該当するのか、その上で方法に適した手法・ツールを決定します。

具体的な手法やツールに関しては、次章「C)ツールの導入」で詳しく解説します。

4. 運用体制を構築する

業務効率化に欠かせないのが、運用体制の構築です。

業務効率化を実行するにあたり、現場の抵抗を受けるケースがあります。

以下のような運用体制を構築することで、業務効率化が成功する可能性が高まります。

- 現場の管理者と実務担当者に対して、目的や期待される効果を丁寧に説明し、協力を仰ぐ

- 対象となる部門内から業務効率化に取り組む担当者を選任して配置する

- 部門間を横断できる体制にする

業務効率化では、対象となるタスクを担当する社員だけでなく、その周囲の社員の理解も得ることができる運用体制を構築しましょう。

5. 定期的に振り返りとフィードバックを行う

業務効率化は、思惑通りに進むとは限りません。

実際に運用を開始した後で、新たな課題に直面することもあります。

計画に定期的な振り返りを組み入れ、想定外の課題と中間の成果を確認し、そのフィードバックを行いましょう。

成果と課題を社員が実感する事で、業務効率化の取り組みに肯定的な企業風土が育成されることが期待できます。

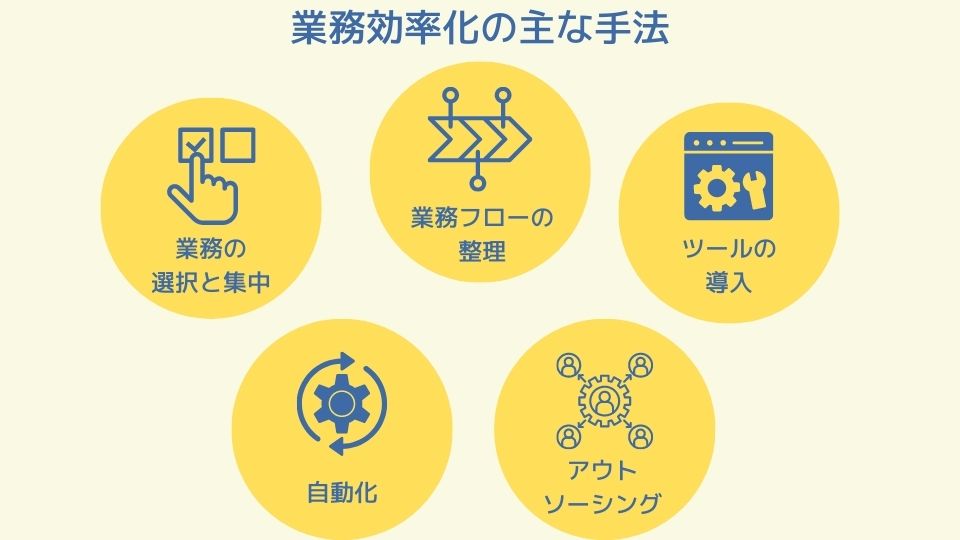

3)業務効率化の主な手法

業務効率化を進めるにあたって、一般的によく用いられる手法について見ていきましょう。

A)業務の「選択と集中」を行う

「目の前の仕事を、いかに効率よく進めるか」を考えることだけが業務効率化ではありません。

業務の「選択と集中」を行うことも大切です。次のような改善が可能か検討してみましょう。

- 「やらないこと」を決める:内容の薄い定例会議を取りやめる、回数を減らす など

- 作業量を減らす:文章の報告書を廃し、数値などの成果報告のみとする など

- 優先順位を見直す:緊急度・重要度の低い業務は後回しにする など

B)業務フローを整理する(マニュアル作成・分業化)

業務フローを整理し、マニュアルにまとめることも業務効率化に役立ちます。

業務の属人化を防ぐことで、指導に要する時間を大幅に削減できるだけでなく、一人に過重に集中している業務を分業する事も容易になります。

またマニュアルを作成する作業自体が、業務の見直しにつながります。

C)ツールの導入

業務効率化につながる主なツールを、用途・目的別に解説します。

主なツールの種類

| 種類 | 説明 |

|---|---|

| コミュニケーション・チャットツール | SlackやChatwork等のビジネス向けコミュニケーション・チャットツール。 社内外とのコミュニケーションにおいて効率化と高速化が期待できる。 |

| スマホ内線化 | オフィスに設置した固定電話だけでなく、スマホでも会社の電話番号を利用できるシステム。 テレワークや外回りでのコミュニケーションを円滑にする。 参考:スマホを会社電話として自宅や外出先でも使用するには?知っておきたいスマホ内線PBX |

| オンライン会議ツール | ZoomやGoogle Meet、Teams等のオンライン会議ツール。 リアルのミーティングと比べて参加者の移動時間の短縮ができる。 また大人数のリアルのセミナーをWeb開催に切り替える事で、会場を整える業務や費用を削減できる。 |

| オンラインストレージ | DropboxやGoogle Workspace等のオンラインストレージサービス。 外出先やテレワーク等、オフィス外の環境からファイルへのアクセスが可能。 また業務を共有するメンバーとファイルの共同編集も可能。 |

| グループウェア | スケジュールやワークフロー、勤怠等を社内で共有して連絡・管理するグループウェア。対面しなくても情報やナレッジをスムーズに共有できる。 またペーパレス化により連絡業務や決裁業務のスピードが上がる。 |

| タスク・プロジェクト管理サービス | 「Backlog」や「Trello」といったタスク・プロジェクト管理サービス。 進捗の確認や業務の優先順位付けで、タスクやプロジェクトの可視化と効率化を図る。 |

| CRMツール | 「Salesforce Sales Cloud」「Zoho CRM」「SanSan」などのCRMツール。 顧客管理や案件進捗の共有を行い、営業活動の効率化を図る。 参考:これからCRMを導入するならどれがおすすめ?タイプ別おすすめ厳選11サービス |

| クラウド会計 | 「freee」や「MFクラウド会計」などのクラウド会計ソフト。 銀行やクレジットカード会社等の外部情報との連携により、経理処理の簡易化と自動化が可能。 |

D)自動化

業務の自動化に役立つツールの活用も検討しましょう。

自動化に役立つ新たなツールの一つに「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」があります。人間のみが可能としていた業務を自動で実行するRPAを活用すれば、大幅な業務効率化が可能となります。

RPA以外にも自動化に役立つツールは多数あります。以下で紹介しますので、自社の業務に活用できそうなものをぜひご検討ください。

業務の自動化に役立つツール

| ツール | 説明 |

|---|---|

| Excel VBA | Microsoft Officeに含まれる拡張機能。簡易的なプログラムで処理の自動化を実現できる。 活用例:「大阪支店」が含まれるセルを抽出し、受注数を自動集計する |

| 自動校正ツール | 文書の誤字脱字や文法上の誤りを指摘し、正しい表現の候補を表示する。 ツール:「so-zou.jp」「文賢」、Microsoft Wordの校閲機能など |

| 議事録自動作成ツール | AI文字起こしを活用し、議事録の作成を自動化できる。発言者の聞き分けや重要なキーワードの抽出・ハイライト作成なども可能。 ツール:「AI GIJIROKU」「ZMeeting」、Googleドキュメントの音声入力機能など |

| AIライティングツール | コピーライティングやメールの文面などの文章を自動生成するツール。 ツール:「Catchy」「ELYZA Pencil」など |

| ワークフローシステム | 申請書、契約書などのレビュー・承認・決裁といったワークフローを自動化するツール ツール:「ジョブカンワークフロー」「コラボフロー」「楽々WorkflowII」など |

E)アウトソーシング

アウトソーシングを利用する事も、業務効率化の一つの方法です。

従業員の負担が軽減されるだけでなく、自社が保有していないノウハウやスキルを利用することができます。

一方、外部に委託することで社内にナレッジが蓄積されないデメリットもあります。

アウトソーシングを検討する際は、必ずコア業務とノンコア業務の切り分けを行いましょう。

コア業務は社内に留め、ナレッジの蓄積に努めてください。

アウトソーシングの活用例

| 種別 | 活用例 |

|---|---|

| 事務 | 営業事務・経理事務・総務事務・データ入力など |

| コールセンター | 受信/発信・ヘルプデスクなど |

| 人材採用 | 応募者管理・母集団形成・採用計画策定・効果検証など |

| 受付 | 来訪者応対・会議室の予約管理など |

| 営業 | 新規開拓・ルート営業など |

まとめ)業務効率化は目的に合わせた取り組み方を選択するのがポイント

業務効率化は追求すればするほど改善の余地が見つかりやすいテーマといえます。

今回紹介した業務効率化の進め方や代表的な手法を参考に、自社にとって必要な施策に取り組んでみましょう。

業務効率化の効果が得られれば、より創造的な業務に経営資源を投下できるようになるはずです。