テレワークは企業による新型コロナウイルスの対策として、普及が進みました。その後、2023年5月の「5類感染症」への移行により、改めて「テレワークとオフィス出社のベストなバランス」を見直す企業が増えています。

本記事ではテレワークとオフィス出社の最適なバランスと、テレワークを成功させるコツについて解説します。ワークスタイルの見直しにぜひお役立てください。

テレワークとオフィス出社のバランス

テレワークとオフィス出社のバランスは、「生産性の低下が無ければ、高頻度なテレワークがおすすめ」、ただし「生産性が低下する場合は、その要因の解決が鍵」となります。

そのバランスについて、データを交えながら解説します。

テレワークの頻度と効率性・生産性

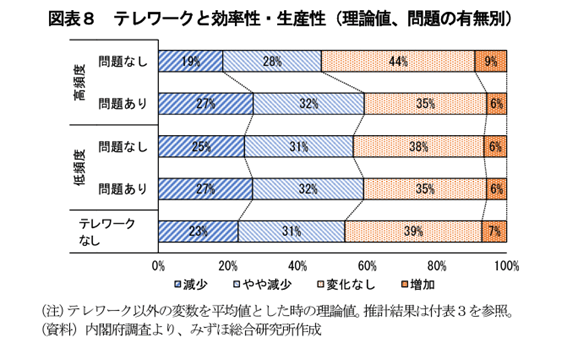

まず、みずほ総合研究所(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ)のレポート「テレワークで満足度・生産性は向上するか ―生産性向上に向けて必要な要因の考察」の中の、テレワークの有無別に効率性と生産性の変化をまとめたグラフをご覧ください。

なお、当レポートでは、テレワークの頻度が50%以上の人を「高頻度」、50%未満の人を「低頻度」と定義しています。

出典:みずほ総合研究所|レポート「テレワークで満足度・生産性は向上するか ―生産性向上に向けて必要な要因の考察」

「高頻度・問題なし」のテレワークは、効率性・生産性の「変化なし」「増加」の割合が、「テレワークなし」を上回っています。

いっぽう、「高頻度・問題あり」「低頻度・問題あり」はいずれも、「変化なし」「増加」の割合が「テレワークなし」を下回っています。

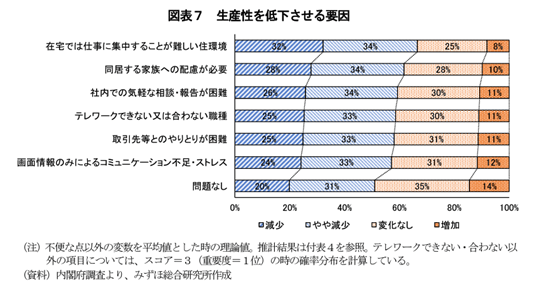

では「問題あり」は、どのような要因で構成されているのでしょうか。同レポートでは、次のようにグラフでまとめています。

「在宅では仕事に集中しづらい」「同居人への配慮が必要」「気軽な社内コミュニケーションが困難」の3つが、テレワークの生産性を下げる要因の上位に挙げられています。

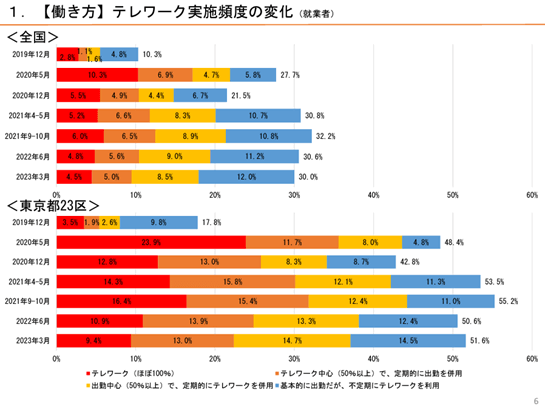

【2023年3月時点】テレワーク実施率・頻度

新型コロナウイルスの感染症対策が浸透した現在では、テレワークはどのような実施状況なのでしょうか。ここからは、内閣府によるその調査を紹介します。

【実施率】ピーク時に比べ全国的に低下している

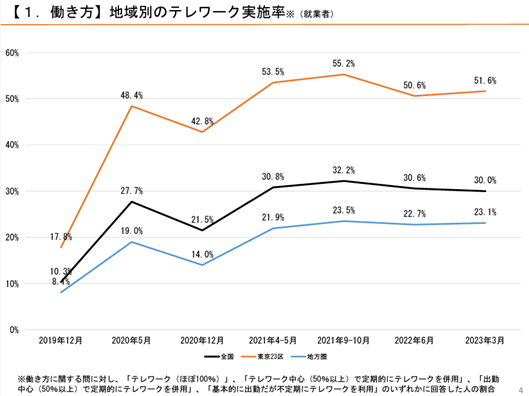

まず内閣府の「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」の、地域別のテレワーク実施率をまとめたグラフをご覧ください。

出典:内閣府「第6回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」

テレワーク実施率を全国データで見ると、ピーク時(2021年9~10月)の「32.2%」に対し、2023年3月でも「30.0%」と、コロナ前に大きく引き戻ることは起きていません。また、東京23区や地方圏も同様のトレンドとなっています。

テレワークは新しい生活様式に合わせた働き方として、定着したのではないでしょうか。

【実施頻度】「テレワーク中心」から「出勤中心」へ

いっぽう、テレワークの実施頻度には変化が見られます。

次の、全国と東京都23区のテレワーク実施頻度の変化をまとめたグラフをご覧ください。

出典:内閣府「第6回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」

「テレワーク(ほぼ100%)」「テレワーク中心(50%以上)」の割合が減少し、「出勤中心(50%以上)」「基本的に出勤~」の割合が増加しています。

特に「テレワーク(ほぼ100%)」は全国と東京23区とも、ピーク時(2020年5月)に比べ2023年3月には、半分以下の割合となっています。

やはりオフィスで顔を合わせて進めた方が、捗る仕事があることも事実でしょう。「テレワークでも生産性が下がらない仕事」と「オフィスの方が生産性が上がる仕事」をフォーカスすることで、テレワークと出社の適切なバランスが見えてくるのではないでしょうか?

出社の場合起きにくい「テレワークならではの問題点」とは?

ここでは、「テレワークで起きやすい問題点」を解説します。

従業員同士のコミュニケーション不足

テレワークは従業員同士の距離が物理的に離れるため、オフィス出社に比べてコミュニケーションが不足する点に注意が必要です。コミュニケーションの不足はそのまま、仕事の基本となるタイムリーな「報告・連絡・相談」の不足につながります。

また、従業員同士の人間的な関係性の構築にも、影響を与えます。雑談や会食の機会が減ることで、「報・連・相」を気軽にできる関係が築きづらくなります。

テレワークの実施にあたっては、コミュニケーション不足の対策は、不可欠となります。

情報漏えい・紛失のリスク

自宅や公共施設のフリーWi-Fiのインターネット環境は、オフィスと比べてセキュリティーが劣悪な場合が多く、情報漏えいのリスクが高まります。

また、物理面においてもデバイスや書類の紛失・盗難のリスクが高まります。

これらのリスクを重く捉え、テレワークを導入しない企業もあります。

勤怠の実態把握

テレワーク中の従業員の、過重労働(つまり「残業」です)や懈怠(つまり「サボり」です)を目視で確認することは困難です。

テレワークでは、勤怠の実態把握にあたり、就業時刻や退勤時刻の報告に関する新たなルールが必要となります。

会社電話の応対

テレワークによりオフィス外に従業員が分散することで、会社電話に応対するスタッフを十分な人数、確保することが難しくなるでしょう。

呼び出し待ちの時間や担当者の不在、その折り返し待ちの時間が増えることは、顧客満足度の低下や連絡漏れのリスクが発生します。

テレワークの実施にあたり、「会社電話の応対をどうするか」は、解決しなければならない重要な課題となります。

「どこでもホン」ならテレワークでも会社電話に対応可能

スマホを内線化できる「どこでもホン」を導入すれば、テレワーク中でも、会社電話に応対することが可能になります。

「どこでもホン」とは?

どこでもホンとは、会社電話をスマホで使用できる「スマホ内線システム」です。ビジネスホンとほとんど変わらない使い勝手で、直感的に誰でも簡単に使用できます。

どこでもホンは自宅や外出先でも、スマホを利用して会社の電話番号で発信と着信を行うことが可能です。

また、月額サブスクモデルで提供しているため、初期費用となる「イニシャルコスト」を抑えて気軽に導入できます。

\スマホを内線化して会社電話を取るための費用無料見積はこちらから/

テレワークで「どこでもホン」を利用するメリット

テレワークで「どこでもホン」を利用するメリットは、会社電話を自宅でも受けられるようになる点です。

「どこでもホン」は、自宅でも会社の電話番号を利用した発信と着信が可能です。会社にかかってきた電話を、担当者が自宅や外出先にいても受けることができます。

不在・伝言・折り返しの手間と時間が不要となり、顧客満足度の低下や連絡漏れを防ぐことができます。

オフィス出社とのギャップを無くしてテレワークを行うコツ

最後に、オフィス出社とのギャップを解消し、テレワークを行うコツを3つ、紹介します。「テレワークとオフィス出社のベストなバランス」の見直しに、ぜひお役立てください。

1:勤怠のルール

テレワークでは就業時刻と退勤時刻は、従業員の自己申告に基づき、把握することになります。過重労働(残業)や懈怠(サボり)など、出社して仕事を行う従業員との間で不公平が生じやすくなります。

テレワークの導入にあたっては、実施の頻度や、就業時間の申告に関するルールを新たに設けましょう。

2:業務分担の見直し

会社の中には、テレワークでも品質が落ちない業務もあれば、オフィスでなければできない業務もあります。

こうした業務の仕訳を行い、従業員ごとに割り振る業務を見直すことで、生産性を落とさずにテレワークを導入できます。

3:Web会議ツールやチャットツールの導入

テレワークによるコミュニケーション不足で発生する生産性の低下は、Web会議やチャットなど、新たなコミュニケーションツールを導入することで回避できます。

オフィスと変わらずに、報告・連絡・相談や雑談ができる環境を用意することは、テレワークによる孤立感を緩和し、ストレスの防止にもつながります。

まとめ)「テレワーク・出社」は必要性を見極めてルール化を!全社統一ではなく個人に合わせた判断も重要

テレワークと出社のバランスは、「生産性の観点でいくと、テレワーク実施に問題がなければ高頻度の方がよい」と解説しましたが、従業員個人のライフスタイルや性格、業務内容に合わせて判断することも重要です。

テレワークの実施は、企業と従業員の両方に多くのメリットがあります。しかし、コミュニケーション不足やセキュリティーリスク、労働管理のしにくさなどの課題もあるため、社内全体での工夫が大切です。