「うちの社員は全体的にモラルが低いのではないか?」と感じたことはありませんか?

気になってはいても、モラル向上の具体的な対策が分からないという方もいるでしょう。

今回は、職場のモラル向上に向けた対策と、具体的な取り組みについて解説します。

モラルの低下で生じるリスクにも触れていますので、ぜひ組織のマネジメントに活かしてください。

1)「社員のモラルが低い」とはどういう状態?

はじめに「社員のモラルが低い」とはどのような状態を指すのか、以下に整理しました。

- まじめに仕事をしない(サボる・手を抜く)

- 挨拶がない・気配りがない

- 他の社員の悪口や陰口を言う

- 誠実さに欠ける(自分にとって都合の悪いことを言わない等)

- 提出物(出勤簿や経費精算書など)の期限が守れない

- 社内の備品や共有物を大切に扱わない

上記はいずれも、具体的なトラブルや違法行為が顕在化しているものではありません。

しかし常識や社会通念に照らして「良くない」「好ましくない」行為や発言が横行している事は「社員のモラルが低い」状況を表しています。

職場のモラルの低下は、社員個人の「慢心」と周囲の「無関心」が引き起こす

職場のモラルの低下は、社員個人のモラルの欠如だけが原因とは限りません。

大人になればだいたい「良いことと悪いこと」の区別はつきます。ではなぜ、職場のモラルの低下は生じるのでしょうか。

大半のケースで当てはまるのは、職場のモラルの低下は、社員個人の「これくらいなら平気だろう」「大したことはなさそうだ」という慢心と、その周囲の人間の無関心によって引き起こされています。

「提出物の期限が守れない」ことを例に挙げると、「他の社員も守っていない」「多少遅れても怒られない」といった感覚が慢性化して、本来守るべきルールも「取るに足らないこと」に変化しているのです。

また、職場のモラルの低下は、社員個人のみに起因するものではなく、組織全体の無関心も要因となります。

モラルの低い言動を周囲が咎めなければ、当人にとって「沈黙は賛同」となり、慢心に拍車をかける事になるのです。

2)職場のモラルの低下が、社会的な「事件」に発展するリスクも

職場のモラルの低下が進んでいくと、どのようなリスクをもたらすのでしょうか。モラルの低下が招いた事態について、実例を紹介します。

大手企業で発生したモラルハザード

見えないところでモラルの低下が進んでいくことを「モラルハザード」と呼びます。

大手企業でも、モラルハザードが重大な社会的事件に発展したことがありました。

ある大手食品メーカーでは、消費期限切れの原材料を商品の製造に使用していたことが発覚しました。

発覚した当初、企業側は「現場の作業者による個人的な判断だった」と説明していました。

ところが調査が進むにつれて、不正は管理者の指示に基づいて行われていたことが判明します。つまり不正は組織ぐるみで意図的に行われていたのです。

本来のルールでは、消費期限切れの原材料が誤って使用されることのないよう、何重ものチェックポイントが設けられていました。

それがチェックの過程で一回、「この程度なら問題ないだろう」とモラルに欠けた判断を下した事が、やがて常態となり、組織的なモラルハザードに発展したのです。

近年ニュースで多く取り上げられたバイトテロ

近年、バイトスタッフによる不適切な行為が、SNSで拡散されるという事案が多発しています。

商品の食品をバイトスタッフが舐める行為や、食品の上で寝そべる行為がSNSで拡散して炎上したニュースを、覚えている人も多いでしょう。

一連の行為は「バイトテロ」と呼ばれ、職場のモラルのあり方が問われるきっかけにもなりました。

SNSを通じて広まったことにより、職場のモラルの低下を指摘される事件となったのです。外に漏れさえしなければ内々でもみ消す事ができる程度の行為でも、SNSのユーザーは、それを見過ごす事はしませんでした。

SNSは今や、モラルハザードの第三者的なアラートにもなっているのです。

モラル・ハラスメントへ発展するリスク

職場全体のモラルの低下は、モラル・ハラスメントの温床にもなります。

前述の通り、職場のモラルの低下は、個人のモラルの欠如だけが原因ではなく、個人の慢心と周囲の無関心によって引き起こされるものです。

組織に必要な「管理」や「監視」が正常に働かなくなると、ハラスメントも見過ごされがちになります。

典型的なモラル・ハラスメントの事例に、プライベートへの干渉が挙げられます。オフタイムの行動や恋人の有無など、仕事に関係のないことに触れようとする事は、明らかにモラル・ハラスメントに当たります。

モラルに対する無関心から「プライベートへの干渉は大した問題ではない」「そのくらいは皆やっている」といった感覚が蔓延することによって、深刻なモラルハザードに発展することもあるのです。

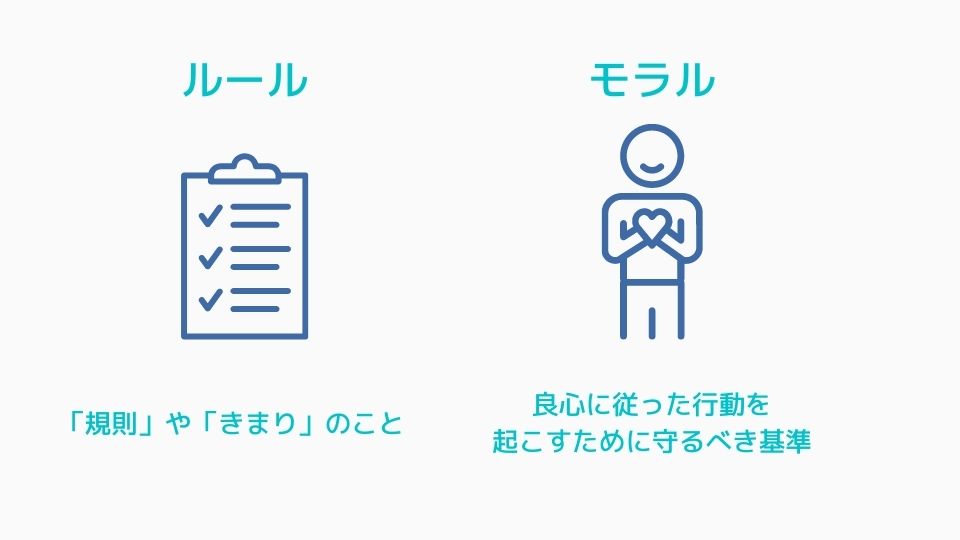

3)遵守すべきは、ルール?それともモラル?

職場や社員の課題を解決しようとする場合、必要な視点として「ルールとモラルの切り分け」が挙げられます。

前出の「提出物の期限」を例に挙げて考えてみましょう。提出物の期限を守る事はモラルというより約束事、つまりルールです。ルールについてはその中で、違反した場合の何らかのペナルティを設ける事も可能です。

一方、「期限ぎりぎりではなく、できるだけ早めに提出する」事は相手への配慮であり、これはモラルに相当します。

但し「できるだけ早めに提出する」事はルールではないため、ペナルティ等を設けて強制することはできません。

このように、解決すべき課題は「ルールの問題」なのか「モラルの問題」なのか、まず一旦切り分ける事が、対策を講じる上での第一歩となります。

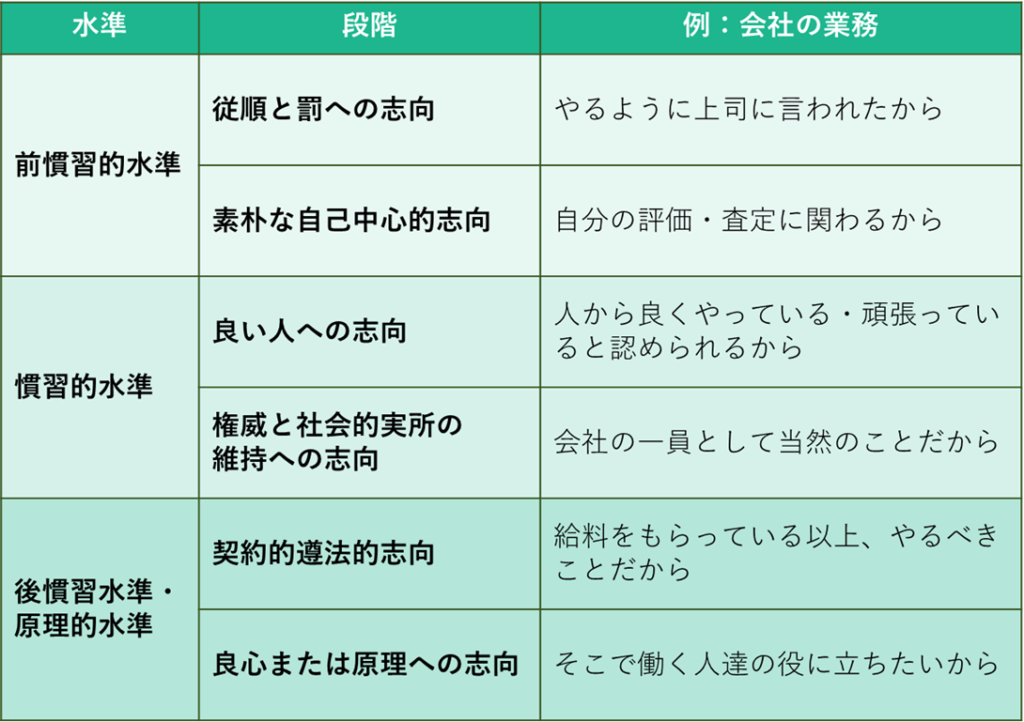

コールバーグによる道徳性発達段階

私たちの倫理観・道徳観が形成されていく過程について、アメリカの心理学者コールバーグは3水準6段階に分けられると提唱しています。

それぞれの水準・段階を会社の業務に当てはめたものを、下表で例示します。

表のうち、職場または社員がどの段階に位置しているのかを確認することによって、ルールとモラルの、どちらを対策すべきかが明確になります。

例えば、「上司に言われたから仕事をする」社員が大勢を占めている職場は、「前慣習的水準」に位置します。

このような職場で課題の解決を行うには、モラルの向上を図る事よりも、まずルールの徹底を図る事が重要になります。

一方、仕事を「プロフェッショナルとして当然のこと」「組織にとって必要なこと」と捉えている社員が大勢を占めている職場は「後慣習水準・原理的水準」に位置し、「良心」や「原理原則」への理解を促す事で職場全体のモラルの向上を図り、課題を解決する事が可能です。

まず社員の意識を見極めた上で、ルールで課題を解決する組織なのか、モラルで課題を解決する事が可能な組織なのか、認識しておく事が大切です。

4)社員のモラルを高めていくための、取り組み2点

社員のモラル向上は、一朝一夕に達成できるものではありません。時間をかけてじっくり取り組むべき課題であることを念頭に置いてください。

この点を踏まえたうえで、次に挙げる取り組みを推進していきましょう。

守ってほしいモラルを身近な仕組みやルールに組み込んでいく

初歩的な取り組みとして、守ってほしいモラルを身近な仕組みやルールに組み込んでいくことが挙げられます。

たとえば、人事考課にモラル評価の項目を設けることや、社内ルールに守るべきモラルを明文化して規定する取り組みは、一定の効果を得る事ができます。

ただし、仕組みやルールに組み込む事は「モラルを強制する」対策であり、社員が自律的にモラルをもって行動する職場を目指すには十分とはいえません。

人事考課の評価やルールに設けたペナルティで、「守らざるを得ない」状況に仕向けているに過ぎないからです。

より本質的なモラルの向上を目指すなら、次の対策にも取り組んでいく必要があります。

対話の機会を通して、相互理解を育む

社員のモラルが低下する原因の1つに、互いに相手に対する関心が薄いことが挙げられます。

関心が薄ければ、自分の行動が相手にどのような影響をもたらすのか、想像力が働きません。

身近の親しい相手には親切にしている人が、見ず知らずの相手には冷淡な態度を取る場面を、見たことがありませんか?想像力は、相手に関する知識や理解、関心が土壌になります。

同じ様なことは、社内の人間関係にも当てはまります。

対話の機会を意として増やし、相手への理解を深め関心を促すことは、職場全体のモラルを高める土壌を培うことになります。

仕組みやルールに依存することなく、社員同士が人として相手を気遣いながら仕事を進める組織に、徐々に変わっていくはずです。

まとめ)「従う」モラルから「自発する」モラルへ

社員のモラルを問題視している方は、一刻も早い改善を望んでいると思います。

自身が望む「モラル」を職場の「ルール」に組み込めば、早期に一定の効果は見込めます。しかしそれだけでは社員にとって「モラル」は「従う」ものとなり、組織の本質の改善には繋がりません。

「モラルのルール化」と並行して、ぜひ「相手の立場や気持ちが分かる」ための、職場内の相互理解も進めてください。

相手への気遣いから社員がモラルを自発する風土は、替えがたい企業の財産となるはずです。